液浸冷却対応サーバ改造の実例と課題【トゥモロー・ネット 技術ブログ】

近年、データセンターの省エネルギー化と高密度化が求められる中、注目を集めているのが「液浸冷却」です。

これはICT機器を絶縁性の液体に浸すことで熱を効率的に放散する冷却方式で、従来の空冷方式と比較して大幅な省エネルギーを実現可能とされています。

今回は、液浸冷却を導入するために既存のサーバーをどのように改造したのか、その実際の作業内容や工夫点、直面した課題について、私の経験をもとに詳しくご紹介します。

目次

背景と目的

当社では、データセンターの運用効率向上と省エネルギー化を目指し、延岡市が実施する液浸冷却の実証検証に参画しました。

液浸冷却を導入する際には、ラックマウント型の空冷サーバを改造して対応させる方法が一般的です。

液浸冷却は、サーバ全体を絶縁性の液体に浸すことで熱を効率的に放散できるため、高密度な機器配置や省スペース化が可能となり、データセンターの運用効率を大幅に向上させることが期待できます。

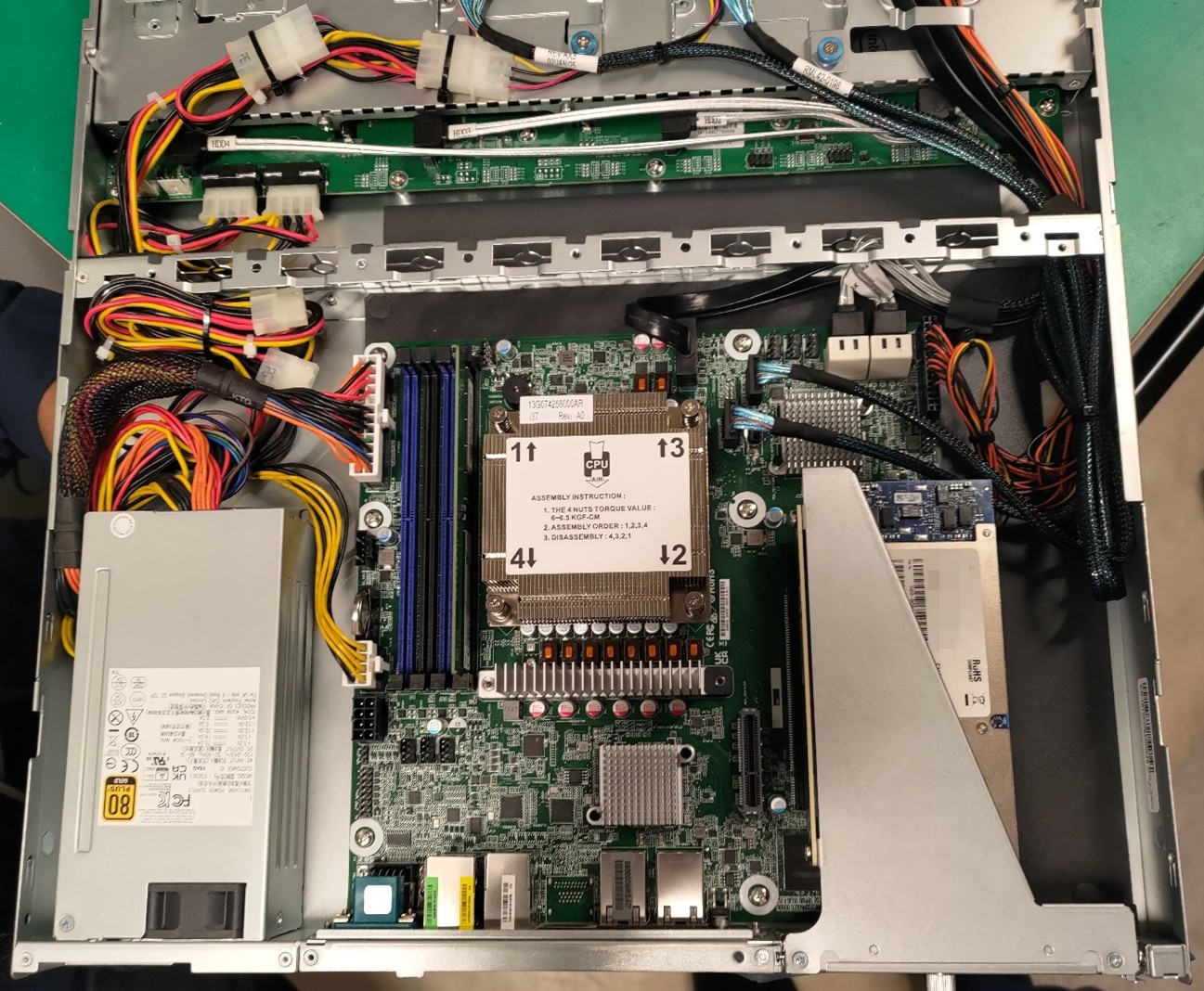

改造対象となったサーバーのスペックと構成

改造の対象となったのは、一般的なラックマウント型の1Uサーバーで、以下のような構成となります。

- CPU : Intel Xeon E 2400シリーズ

- メモリ : DDR5 DIMM 32GB

- ストレージ : SATA SSD x1台

- ネットワーク : 10GbE RJ45 2ポート

- ネットワーク : 1GbE RJ45 2ポート

- BMC : AST2600

- 電源ユニット:1Uシングル電源ユニット

なお、HDDやファンを搭載する拡張カードなど、回転部品を持つデバイスは液浸冷却に適さないため、構成から除外しています。

液浸冷却導入に伴うサーバ改造の要点

液浸冷却対応のサーバ改造において、主な作業は主に以下の2点となります。

既存ファンの取り外し

液浸冷却では空冷ファンが不要になるため、サーバー内部および電源ユニット内のファンを撤去します。これにより冷却効率が向上し、騒音も抑えられます。

ヒートシンクの除去

従来の空冷方式に適した大型のヒートシンクは、液浸環境では不要となるか、あるいは液体の流れを妨げる場合があります。構成によって取り外しや液浸専用品へ交換を行い、冷却液の循環を最適化します。

多くのサーバーの場合、管理機能であるIPMI(Intelligent Platform Management Interface)を用いて、ファンの回転数を常時監視し、ファンが停止すると故障と判断して警告を出す設計になっています。ファンを取り外したままだと、IPMI側で「ファン故障」と判定され、監視や運用に支障が出る恐れがあります。

今回の改造では、この問題を回避するために、サーバーの仕様や管理機能の特性を踏まえた対応を行いました。

多くの場合は専用ファームウェアへの書き換えを行いますが、今回の機器ではそうした方法以外のアプローチを行うことで、IPMIの誤検知を抑制し、安定した運用を実現しています。

液浸冷却導入の際は、対象サーバの管理機能の挙動を事前に確認し、必要に応じた対策を検討することが重要となります。

今後の活用可能性と課題

液浸冷却は、データセンターの省エネルギー化と高密度化を実現する技術として昨今注目を集めています。今回の改造では既存サーバーの液浸対応を比較的シンプルな作業で実現できたものの、今後の活用にはさらなる可能性と課題が存在します。

特に、AIや機械学習の普及によりGPUの高性能化・高密度化が進む中、空冷では発熱量のほうが上回るため、効率的な冷却方法が求められています。液浸冷却なら、GPUの熱を直接かつ均一に除去できるため、冷却効率の大幅な改善が期待できますが、その一方でGPUの液体への対応状況や長期的な耐久性については更なる検証が必要です。

また、今回の改造で課題となったIPMIなど管理機能の適応や、液体の物理的影響、運用時のメンテナンス性の向上など、液浸冷却を広く普及させるための技術的・運用的課題も引き続き存在します。

これらの課題に対応しつつ、液浸冷却の利点を最大限に活用するため、技術の標準化やノウハウ共有、継続的な実証実験が重要と考えています。将来的にはGPUをはじめとした高性能コンポーネントの水冷、液浸冷却が主流となり、データセンターの運用効率と性能向上に大きく貢献すると期待しています。

まとめ

液浸冷却は、データセンターの省エネルギー化と高密度化を実現する一つの手段です。既存の空冷サーバーを改造することで、コストを抑えつつ液浸冷却の導入が可能となります。改造には手間と注意が必要ですが、適切な計画と準備を行うことで、効果的な導入が可能です。

今後、液浸冷却技術がさらに発展し、多様な環境での採用が進むことが期待されます。

本稿でご紹介した内容が、液浸冷却の導入検討の一助となれば幸いです。

お問合せ先

関連ページ

延岡市が実施する液浸サーバーの実証実験に参画

水冷技術とは?基本的な仕組みと今後の展望

水冷サーバーとは?データセンターにおすすめのSupermicro液冷ソリューションを例に解説

この記事を書いた人

株式会社トゥモロー・ネット

トゥモロー・ネットは「ITをもとに楽しい未来へつなごう」という経営理念のもと、感動や喜びのある、より良い社会へと導く企業を目指し、最先端のテクノロジーとサステナブルなインフラを提供しています。設立以来培ってきたハードウェア・ソフトウェア製造・販売、運用、保守などインフラに関わる豊富な実績と近年注力するAIサービスのコンサルティング、開発、運用、サポートにより、国内システムインテグレーション市場においてユニークなポジションを確立しています。

インフラからAIサービスまで包括的に提供することで、システム全体の柔軟性、ユーザビリティ、コストの最適化、パフォーマンス向上など、お客様の細かなニーズに沿った提案を行っています。