Windows Server 2019 正式リリース

クラウドソリューション事業部 営業のYukiです。

弊社営業部では、お客様に満足いただける製品をご提案できるよう新製品の勉強会等を行い精進しております。

今回はWindows Server 2019が10月に正式リリースされましたが、

2012R2の時と同様に2016を使用したいというニーズが今後もあると思いますので、

おさらいの意味も込めて、今回は問い合わせが多々ございますWindos Server 2016を元にライセンスについて書かせていただきます。

※個人でMicrosoftの規約を解釈している情報となります為、内容の確実性を担保致しかねます。

また、本記載によって生じた一切の損害につきましては責任を負いかねますので、ご留意ください。

確実な解釈につきましては、メーカーにお問い合わせください。

ステップ1 ライセンス形態概要

まずは、Windows Server(2016)のライセンスの考え方についてですが、

「サーバライセンス」 + 「CAL」の組み合わせで定義されます。

また、サーバライセンスについては2016では「物理コア数」に応じたライセンス体系となります。

具体的には以下の3つを満たすライセンスが必要となります。

1.物理コアの総数を満たすライセンスが必要

2.プロセッサ当たり、最低8コア分のライセンスが必要

3.サーバ1台当たり、最低16コア分のライセンスが必要

ステップ2 仮想環境

さて、ここが結構ややこしいところになります。

仮想環境上のゲストOSについてですが、エディション別に付与される仮想インスタンスの数が変わってきます。

Datacenter エディション:無制限

Standard エディション:ステップ1で説明した「物理OSとして必要なコアライセンス数」を満たすごとに2個となります。

また、Standerd エディションにてWindows OS以外のOSをゲストOSとする場合は、追加のライセンスが不要になります。

ステップ3 CAL

CALとは「Client Access License」の略になり、サーバのサービスにアクセスする権利をユーザーに付与するライセンスです。

このCALを必要数購入しない状態でサーバのサービスへアクセスすると、ライセンス違反となります。

知らないうちにライセンス違反にならないためは勿論、効率的な購入をするためにも是非抑えておいた方がいいかもしれません。

CALにはおおまかに以下の2種類 (RDP等はまた別の機会に説明します) あります。

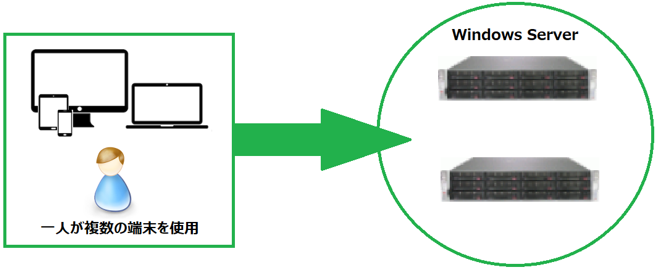

・ユーザーCAL

アクセスに使用するデバイスの数にかかわらず、サーバにアクセスしサービス等を使用するユーザーの数に応じて購入するCALとなります。

例えば一人のユーザーが複数のWindows Server へアクセスするとき ≒ サーバへアクセスする端末よりユーザーが少ない時はユーザーCALが適している。

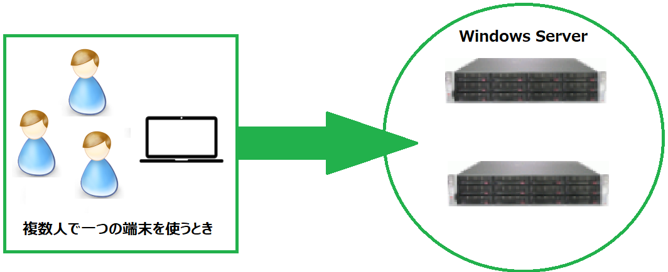

・デバイスCAL

デバイスを使用してサーバにアクセスするユーザー数にかかわらず、サーバにアクセスするデバイスの数に応じて購入するCALとなります。

例えば、複数の従業員がデバイスを共有するような企業においては、デバイス CALが適している。

※マルチプレキシング時は、原則末端部分の数量での購入が必要となる。

サーバと直接通信しているのは、実質1台の為CAL1つで良いのでは??と思ってしまいますがこの点注意が必要です。

※CALは低いバージョンのWindows Serverに対しては共通で使用することができます。

そのCALより新しいバージョンでは使用できません。

例 矢印はアクセスを指します

× Windows CAL 2012 → Windows Server 2016

〇 Windows CAL 2016 → Windows Server 2012

ザックリとした内容でしたが、なんとな~く理解できましたでしょうか。

未だ説明しきれていない部分もあり恐縮ですが、ライセンス違反を犯さないためにも購入の際に少しでもお役に立てたら幸いです。

また、弊社ではサーバ出荷時にWindowsに限らずOSのインストール作業等のキッティングも行っておりますので、ご要望などがございましたら是非一度ご相談いただければと思います。